2025年9月21日、会員限定による日中関係の将来を考えるワークショップを行いました。

なぜ実施したのか

きっかけは、日中関係は5年を1区切りとして、毎年のように周年事業があるということでした。

- 02年 国交正常化

- 03年 日中平和友好条約

- 04年 東京北京友好締結 中国建国

- 05年 協会設立 終戦

そのため、毎年のように周年事業がある中で、周年事業を行うことが目的となっていて、何を目指しているのかが曖昧となっていました。

そこで、それぞれの100周年にはどういった状態になっていたら良いのかを考えることで、その状態から遡って今、何を行うべきか、今後何を行っていくのが良いかと考える場を設けたいと考えました。

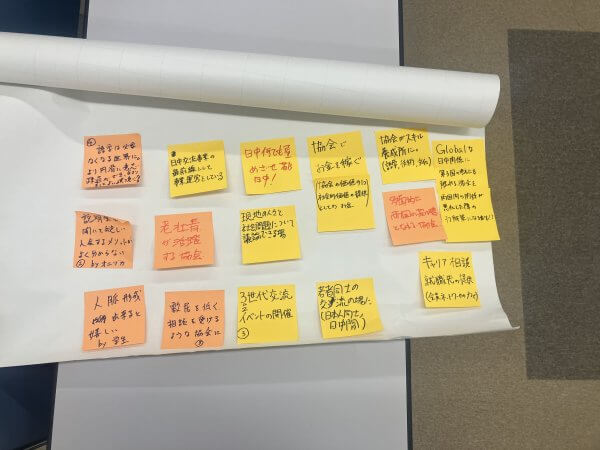

ディスカッションテーマは主に2点です。

1つは、日中関係の理想像(社会をどういった状態に動かしていくのか)

もう1つは、当協会がどういったプラットフォームとなるのか

です。

このようなテーマにしたのは、協会のミッション、ビジョン、バリューに基づいてのものになります。

日中関係の理想像(社会をどういった状態に動かしていくのか)

経済

処理水問題が正常化し、安心安全な食の交流が当たり前になっている。

政治的な関係に影響されない経済的な往来が築かれている。

文化交流

アニメ・音楽・映画などの文化が双方向に流通し、日本の文化が中国で受け入れられ、中国の文化が日本で受け入れられている。

市民レベルの交流

青少年交流が持続的に制度化され、親同士も含めた「家族交流」や「学校間連携」が定着。(言語の壁は技術でクリアされている)

政治

歴史問題などについて市民同士が学び合い理解を深めている。

日中友好協会はどういったプラットフォームとなるのか

日本国内でのプラットフォーム

- すべての分野における交流の窓口となる。

- 分野:青少年交流や文化交流に加え、福祉・労働組合・環境など

- 属性:日本に住む中国人、帰国者、日中ハーフなど

- 発信媒体・手法:ホームページ、SNS、新聞・写真、動画、文章

対中国との交流プラットフォーム

- 中国側の民間、市民レベルとも直接つながり、地域同士・市民同士が自律的に交流が実践される。

- 中国に住む日本人のコミュニティにもなる。

組織のあり方

- 活動主体:老壮青の世代がフラットに関わっている。ミドル層(30〜50代)が主役となっている。

- ノウハウや経験が継承される仕組みを確立している。

- 協会のアーカイブ(歴史・ノウハウ)が整備され、誰でも継承できる仕組みがある。

- 国の官主体の枠組みに依存せず、民間の力で継続した運営ができる状態。

- 中国に都日中の事務所がないと困るぐらいの交流ができている。

- 日本と中国以外の国も含めた関係を考えられるようになっている。

- 「何を目指している団体か」が明確になっている。

- 協会に加入するメリットが明確になっている。

今後は、ここで出てきた意見を実行に移していくとともに、まだ明確になりきっていない部分については、より深いディスカッションをしていきたいと考えています。